〝海の熱帯雨林〟サンゴ礁について知ろう🐠〜サンゴとサンゴ礁の違い〜

- 2018.06.02

- 珊瑚について知ろう

サンゴとサンゴ礁の違い🐠

✈️Island Hopping⛵️

☞飛行機や船を使って、島から島へと渡り歩きながら旅をすること🏃♂️

こんにちは、タニヤンです🙌

僕のライフワークは、Island Hopping⛵️つまり、島旅です✈️

Island Hoppingツアーで出会う人々、自然、生き物、風景はすべて一期一会。

そんな一期一会の島旅で僕が出会った素晴らしい風景や、美しい自然、可愛い生き物達を紹介していきます。

是非、最後までお付き合いください。

今回は、サンゴのことを1人でも多くの人に知ってもらおうということで、〝サンゴの豆知識〟を載せていきます🐠

では、さっそく2つ質問です👍

Q1.地球全体の海面積のうち、サンゴ礁が発達している海域は何%だと思いますか?

A.10% B.2% C.0.2%

Q2.そのサンゴ礁が広がる海域に、どのくらいの海の生き物が生息していると思いますか?

A.全体の4分の1 B.全体の10分の1 C.全体の100分の1

さあ、答えは一体どれでしょう❓

答えをお伝えする前に、

意外と知られていない、〝サンゴ〟と〝サンゴ礁〟の違いについて整理しておきましょうね🐠

結論から先に言うと、

サンゴは「生き物」で、サンゴ礁は「地形」です。

サンゴは、イソギンチャクやクラゲなどと同じ仲間で、「刺胞動物」と呼ばれる生き物なんです👆

「エダサンゴ」など樹木のように枝分かれする種類がいることや、全体が「ポリプ」という花びらに似たものの集合体のため、昔は植物だと思われていたそうですよ🌼

そのサンゴの中に、硬い石灰質の骨格を作って増えていく「イシサンゴ」という種類がいて、この「イシサンゴ」が長い年月の間に積み重なって出来た海底地形のことを、「サンゴ礁」と呼ぶんです🏝

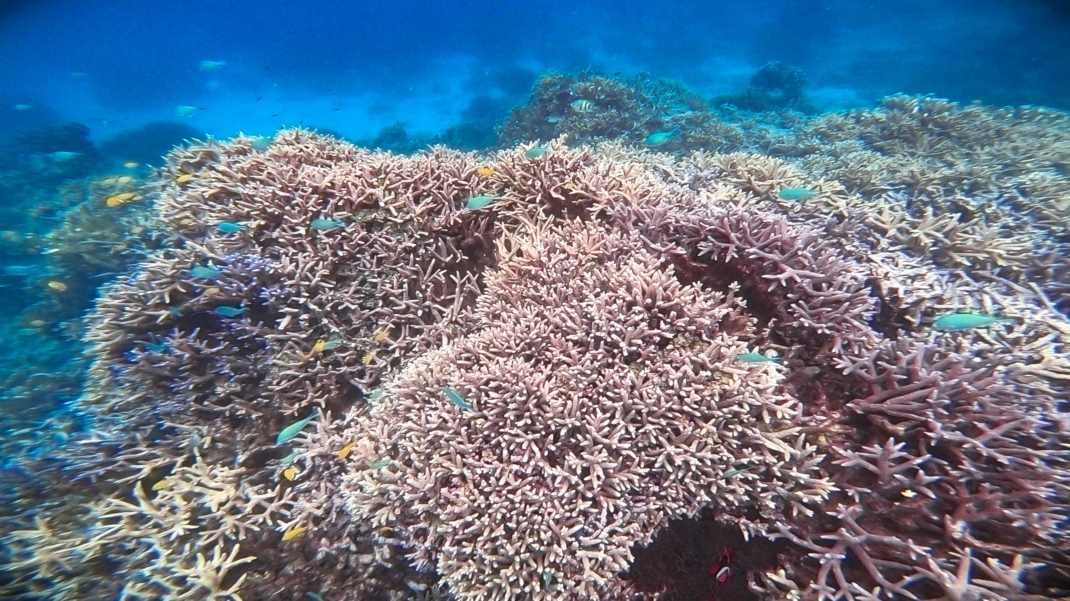

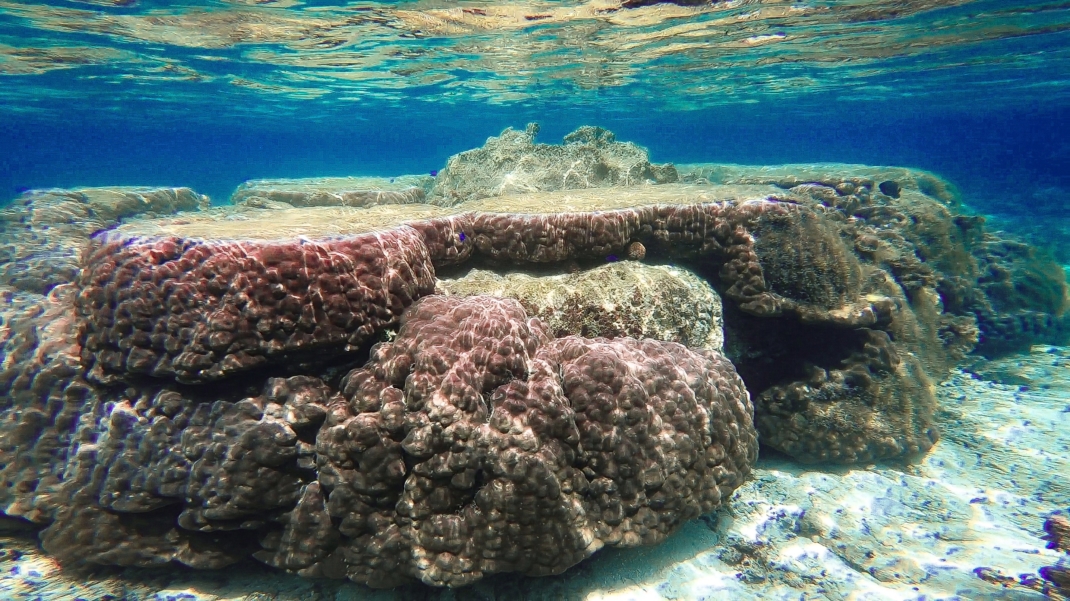

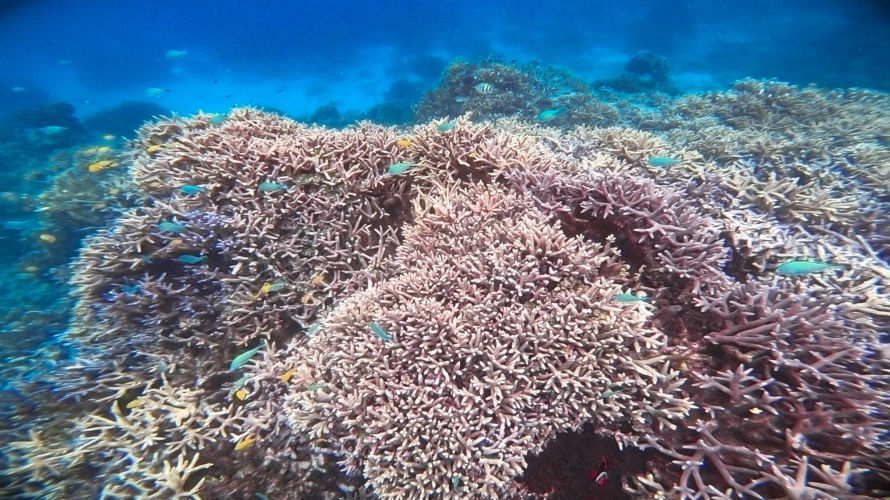

☟【🇯🇵沖縄石垣島のサンゴ礁地帯(2018年、2019年撮影)】☟

☟【🇦🇺オーストラリア・グレートバリアリーフのサンゴ礁(2018年2月撮影)】☟

このように、「イシサンゴ」はサンゴ礁を形成するため「造礁サンゴ」とも呼ばれます🐠

さらに細かく分析すると、

サンゴ礁はこの「造礁サンゴ」を主体に、石灰成分を作る貝類・有孔虫と呼ばれる生物・エビ・カニ・ウニなどの様々な生物が死んだ後の殻や骨格が積み重なり、その石灰成分と海水が化学反応を起こし、その隙間を石灰藻などによって固められて出来る「地形」のことです👆

難しく書きましたが、要するに、

太古の昔から、海の生き物は死んだ後分解されて海底に新たな大地を形成してきた、それが「サンゴ礁」であるということ❗️命をつなぐ壮大な海のスペクタクルなのです🐠

では、これを踏まえて先ほどのクイズの答えを申し上げます👍

Q1.地球全体の海面積のうち、サンゴ礁が発達している海域は何%だと思いますか?

答えは… C.0.2%です!

サンゴ礁が発達するエリアは、地球全体の海面積のわずか0.2%しかありません❗️これは、サンゴ礁形成の条件を満たす海域が限られていることに関係しています🐠

そして、

Q.2 そのサンゴ礁が広がる海域に、どのくらいの海の生き物が生息していると思いますか?

答えは… A.全体の4分の1です!

そう、驚くべきことに、地球全体の海面積のうち、わずか0.2%しかないサンゴ礁の周りで、海の生き物全体の4分の1が暮らしているんです‼️

つまり、サンゴ礁を隠れ家とする小さな生き物がいて、それを食べる小型の魚がいて、またそれを食べる中型の魚が群で集まってきて、さらにその群れを狙って大型の回遊魚が集まってくる🐟

こうして海の生態系は育まれているんですね☺️✨

サンゴ礁はまさに、〝海の生き物のオアシス〟なんです🐠✨

-

前の記事

記事がありません

-

次の記事

サンゴ礁に住む生き物たち🐠〜クマノミの仲間〜 2018.07.04